2023年12月8日

40代(40歳以上)でも妊娠できる!

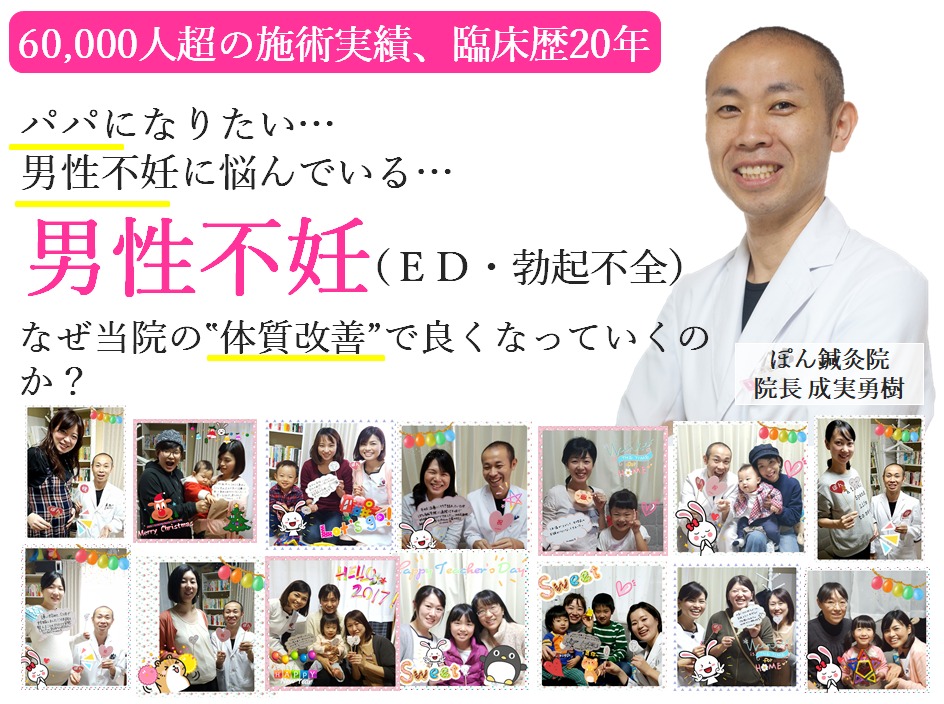

40代も実績多数

当院には、40歳、41歳、42歳、43歳、44歳での妊娠・出産例が数多くあります。

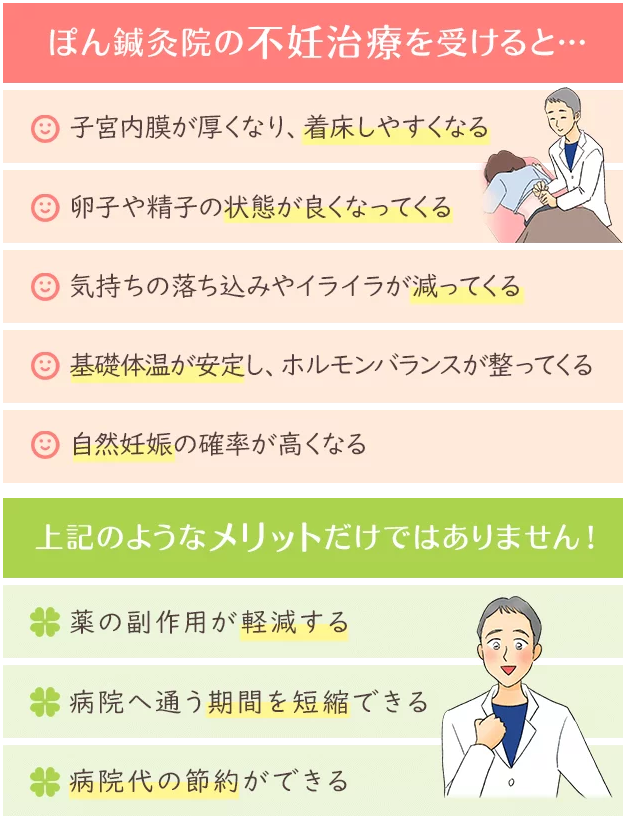

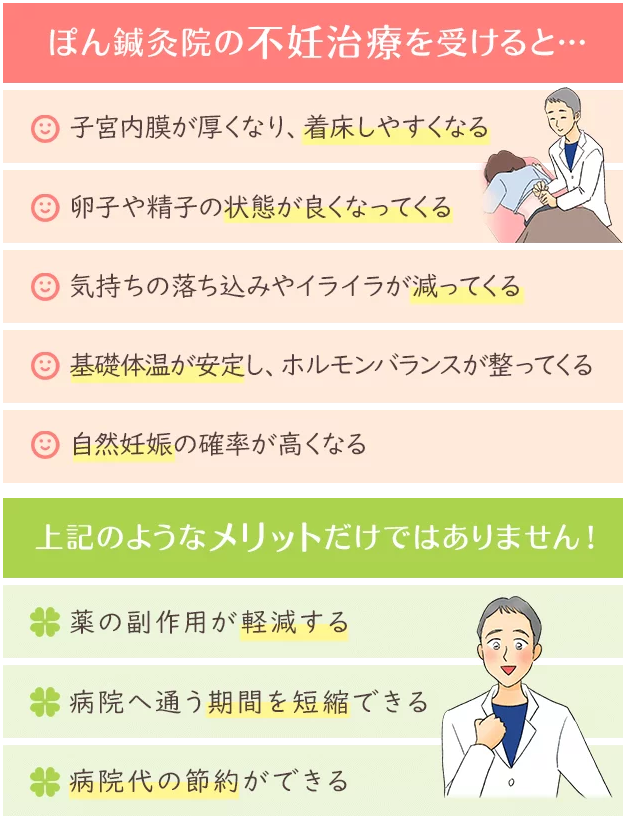

病院でも長年結果が出ていない方は、不妊(妊活)鍼灸がおすすめです!病院の不妊治療と併せて受けることで、赤ちゃんを授かる確率が高くなることが分かっています!

あきらめずに、まずはご相談ください。当院では46歳で妊娠、47歳で出産された実績もあります。ぜひ希望を持って頂きたいです!

- 年齢的に焦りを感じている

- 病院では異常がないのに、なぜか妊娠できない

- 何度も人工授精や体外受精(顕微受精)をしても、結果が出ない

- FSHやAMH値が気になると言われた

- 冷えや生理不順など、体質改善をして妊娠しやすい体を作りたい

このような方も来院されています

- FSH・LHの数値が跳ね上がってしまった

- 採卵周期でE2(エストロゲン)が伸びず、採卵見送りになった

- 採卵をしているが、卵が取れなくなってきた

- ホルモン数値の低下から「閉経」の不安がある

また、早発閉経、早発卵巣不全の方も、規則的に排卵するようになった事例もあります。必要以上に落ち込まず、ご夫婦でライフプラン(不妊治療)を考えて欲しいと思います。

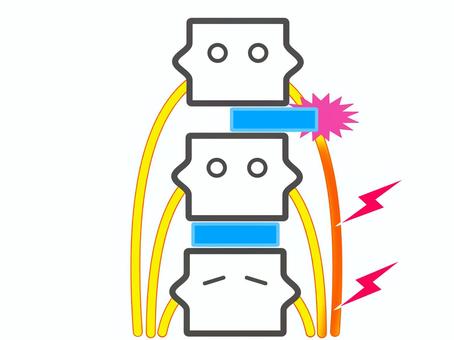

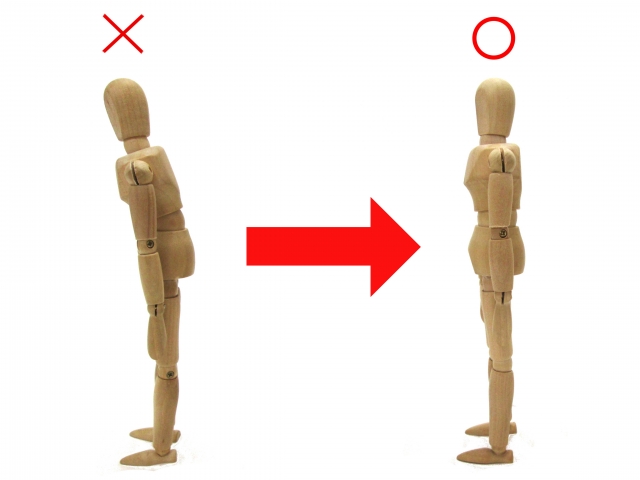

40歳以上が妊娠しにくい原因

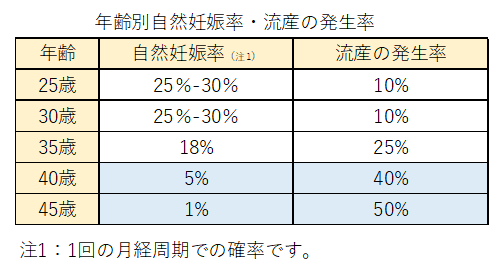

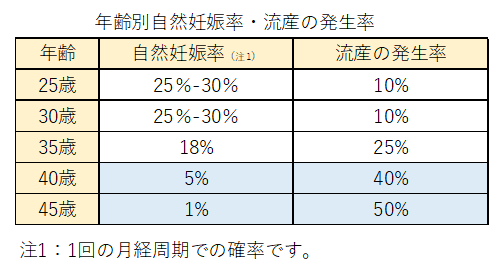

妊娠率は低下していく

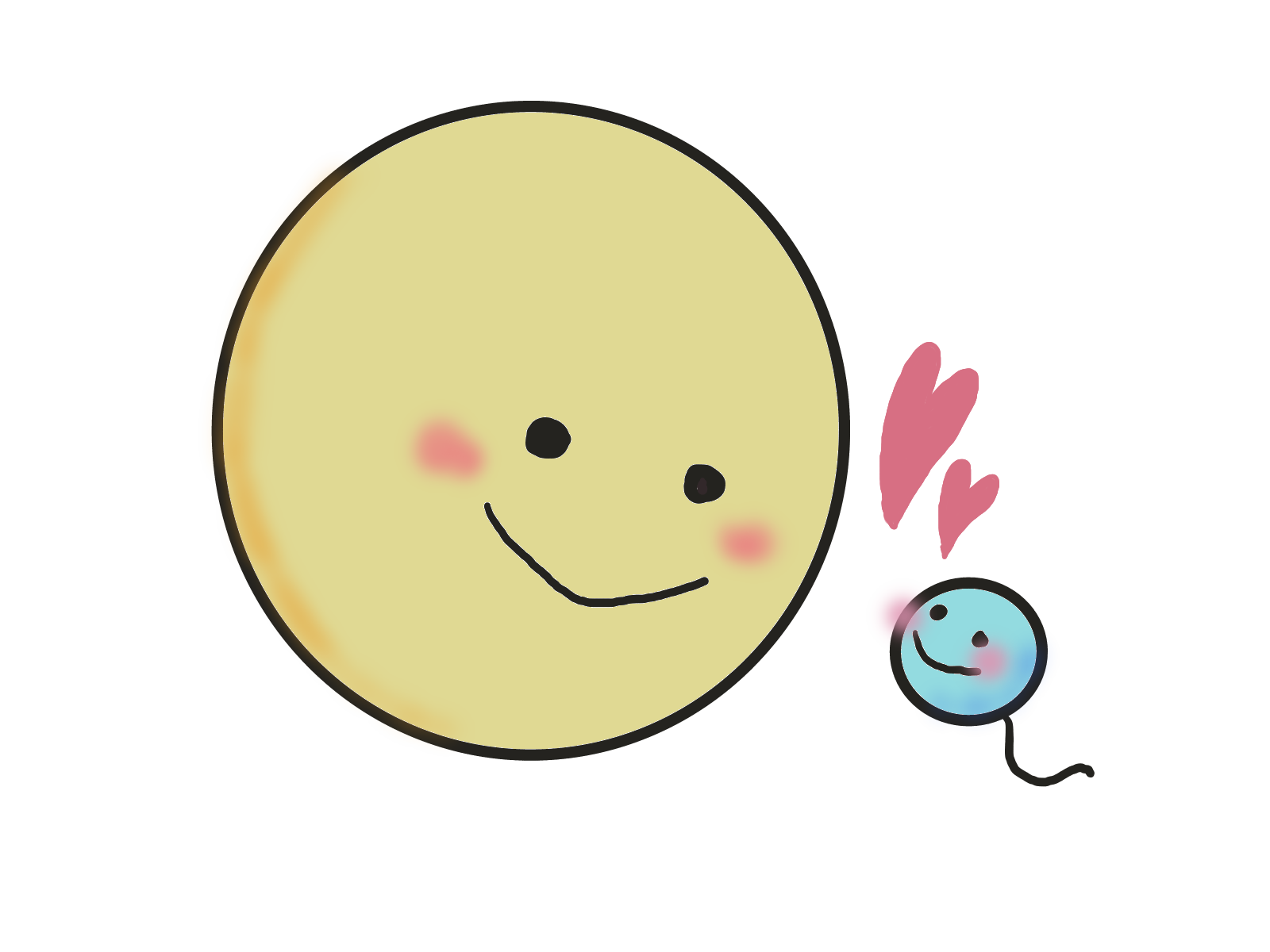

実は、ご本人と一緒に「卵子」も老化していきますので、それに伴って妊娠が難しくなっていきます。

たとえ不妊治療(体外受精や顕微授精など)を行ったとしても、卵子の老化による「妊娠率の低下」に対しては、打つ手がありません。

また、体外受精による成功率は、実際そんなに高いものではありません。

高齢(特に40代)から始めるご夫婦にとっては、病院での不妊治療だけでは、不十分であるように感じております。40代以降の自然妊娠の確率は極めて低くなっていきます。

40代の方も積極的に妊娠しやすい体作り(妊活)をしていきたいと思います。

卵子の劣化

女性は、年齢が重なるごとに、染色体異常のリスクの確率が高くなります。どうしても避けられないのが、加齢による「卵子の劣化」です。

つまり、健康的で元気な卵子を作れず、たとえ妊娠に成功したとしても、劣化した卵子から産まれる子供は、何らかのトラブル(染色体異常など)を抱える可能性が高いです。

この卵子の劣化は、母体の健康状態に反映されるものです。

なので、問題としては、卵子の劣化の原因である「健康や体力面」をどうするかという事です。

40歳以上でもあきらめないで!

不妊治療(妊活)は早くスタートした方が良いのでしょうか?とよく質問を受けます。。やはり妊娠も出産も、若ければ若いほど、ラクに安全に不妊治療(妊活)を進める事ができます。

不妊治療(妊活)は早くスタートした方が良いのでしょうか?とよく質問を受けます。。やはり妊娠も出産も、若ければ若いほど、ラクに安全に不妊治療(妊活)を進める事ができます。

タイムリミットがあるのは、確かです…。しかし、一概に年齢を重ねると、妊娠は不可能なのかと言われるとそうでもないです。

女性は年を重ねても、妊娠するために必要な機能さえ働いていれば、理論上は可能です。しかし現代医学で、高齢の方の妊娠がかなり容易になってきたとはいえ、大きな問題があることも確かです。

個人差があるのですが、30歳を過ぎると卵子の数が減少し、卵子自体の質も落ちてきます。40歳前後になると、卵子の老化が進み、残りの数も確実に減少してきます。

卵子の老化が進めば、排卵されても質の良い卵が作られるのは難しくなります。受精できたとしても妊娠率が下がるのです。(自然妊娠ですと、なおさら難しくなります)

40歳以上の不妊(妊活)鍼灸

実際、当院では40代でうまくいくケースもかなり多いので、必ずしも妊娠が難しいとは考えていません。

実際、当院では40代でうまくいくケースもかなり多いので、必ずしも妊娠が難しいとは考えていません。

出来るだけ早くスタートした方が良いのですが、毎日たくさんの患者様を診てきて思うのは、妊娠は「実年齢」は関係ないです!それよりも、「体質や身体年齢」が大切です。

そこで、まずやってほしいのが、一日も早く体質改善(妊活)をすること!つまり妊娠しやすい体作りスタートすることです。

妊活鍼灸により、生理周期を整え、排卵期に体温が上昇するように整え、妊娠しやすい環境にしていきます。

卵子の質は、日々刻々と低下します。妊娠可能な年齢には限りがあります。1日も早く体質改善に取り組みましょう。時間を大切にして頂き、二度と戻ってこない「今、この時」を逃さないでください!

元気で質の良い卵づくり

元気な卵が育たない理由としては、冷え、血行不良、子宮卵巣の弱りなど…が挙げられます。卵に栄養をしっかり送り届けるためにも、身体を元気にしていく必要があります。

その為には、生活習慣も非常に大切です!日常生活の注意点などもアドバイスさせて頂きます。

着床できる子宮づくり

卵が良くても肝心の子宮の環境が悪いと、着床する確率が低くなります。卵が成長して育っていくための環境が必要なのです。

具体的には子宮内膜が、

このような子宮を作るために、ぜひ妊娠する前に準備(妊娠しやすい体作り)を整えておきましょう!

原因が明確な場合には、薬や手術などの不妊治療が必要です。しかし、検査で異常がない場合には、体質改善をしていく「東洋医学」がおすすめです!

お腹の血流が悪い状態では、ホルモンバランスも崩れやすく、骨盤内も冷えて栄養不足になります。当然、子宮や卵巣の働きも低下しまいます。

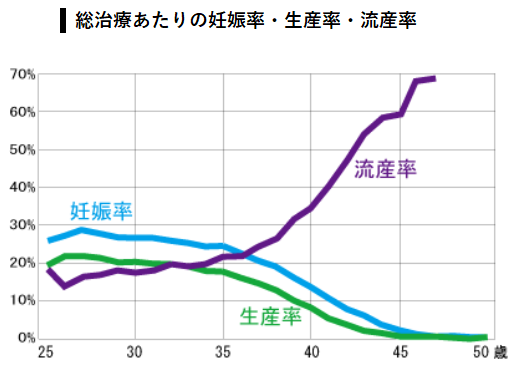

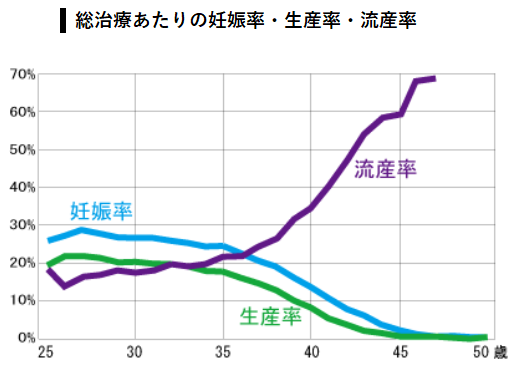

流産予防で出産率アップ

年齢を重ねると、妊娠しても卵が育たたず、流産しやすくなってしまうことが多いです。

鍼灸により、流産を防止できるほか、不育症にも効果があるため、出産率も上がります。高齢でも無事に元気な赤ちゃんを出産したという例が、世界中に報告されています。

当院では、妊娠後も、定期的な施術を受けて頂くことにより、流産・早産などを防止する治療で、出産率を高めています。

妊娠後のつわりや逆子にも対応しており、無事出産される方が多いです。

出産・産後のための若返り

妊娠は、通過点に過ぎません。本当のゴールは、実は【出産】なのです!

健やかな出産をして、元気な赤ちゃんの顔を見る事が、皆さんの本当の目標ではないでしょうか。

妊娠から出産までは、様々なハードルがあります。それを乗り越えていかなければいけません。

その為には、これまでにコツコツ備えてきたパワーが必要になってきます!自然治癒力を最大化させて、健康で若く活発な機能を取り戻しましょう。

妊活鍼灸をすることは、アンチエイジングに繋がり、5~10歳ほど若返らせることも不可能ではありません。

そのため、高齢妊娠・出産によるリスクに対しても、力を発揮できると確信しております。

このようなケースも鍼灸をご活用ください

- 体外受精(顕微授精)の採卵の前後

- 移植後に子宮内膜が薄い場合

- 判定日にhcgが低い場合

また、妊娠後も施術をしておくと、血流を高め、安産が期待できます。

喜びの声(40代の不妊治療)妊活鍼灸

豊中市 不妊治療 40歳 4ヵ月で妊娠!

不妊治療中で、できることは何でもしよう。とHPを見ていた時に、お客様の声を見て、施術を受けてみようと思いました。

不妊治療中で、できることは何でもしよう。とHPを見ていた時に、お客様の声を見て、施術を受けてみようと思いました。

針は怖かったですが、痛みもなく、針により脈が変化する話を聞いたことと、お灸を受け暖かく気持ち良かったので、体が冷えていることを実感し、続けようと思いました。

胃のもたれも軽くなり、施術を受けて4ヶ月で妊娠しました。

不妊治療の病院では、原因がわからなかったのですが、体を整えるということは、とても大切だということが施術を受けて分かりました。

不妊治療で悩まれている方は、是非一度施術を受けて欲しいのです。まず、自分の体調を整えることが一番だと思います。

※お客様個人の感想であり、効果には個人差があります。

豊中市 不妊治療 40歳 3ヵ月で妊娠!

不妊治療の女性が多く通われているので、自分に合った施術を受けられると思ったので、通い始めました。

不妊治療の女性が多く通われているので、自分に合った施術を受けられると思ったので、通い始めました。

最初は、針山になるくらい刺されるのではと覚悟していたのに、お灸も針も「えっこれだけ?」というほど、軽いタッチで少なく感じました。

でも、その理由についても説明していただきて、納得できたので、継続を決めました。

はじめ、一ヶ月は不妊治療との流れを知るくらいでした。

二ヶ月目になって、夜寝る時の足先の冷えがマシになっているのを感じ、かかとのガサガサもなくなり、血行が良くなっていることを実感しました。

通院から三ヶ月で妊娠することができました。

年齢もギリギリで焦る気持ちもありましたけど、施術中はストレスを忘れることができて、がんばれたと思います。

※お客様個人の感想であり、効果には個人差があります。

池田市 妊活 40歳 3ヵ月で妊娠!

他院に通っていましたが、痛いだけで効果の実感がなく、そんな中、たまたまインターネットで見つけて転院しました。

他院に通っていましたが、痛いだけで効果の実感がなく、そんな中、たまたまインターネットで見つけて転院しました。

痛みが全くなく、逆に効いてるの?と思いましたが、普段仮眠などできない私が施術中に爆睡してしまい、何だか体が楽になりビックリしました。

また、先生のお話の中で、施術を受けるだけではダメだと言われ、自分で体のメンテナンスをする事も大切だとハッキリ言われたのが良かったです。

早く結果を出したい!という気持ちから自分への心のストレス、体力の消耗が酷く、疲れがたまっていた時期に先生の施術を受け、頭がスッキリした状態でいつも帰ることができました。

妊活はどうしても焦ったり、不安になったりしますが、妊活以外で何か好きな事を見つけたりすることが大事だと思います。

私は温活目的もありましたが、クロスバイクを始めたり、一駅分歩いて通院してました。

ある程度のストレス発散をスポーツで行い、最後先生の施術で整えてもらうイメージです。先生の施術でリラックスして妊活に取り組んでみて下さい。

※お客様個人の感想であり、効果には個人差があります。

豊中市 妊活 41歳 4ヵ月で妊娠!

症例

結婚3年目。2年前から不妊治療(妊活)を始めて、39歳から体外受精を始める。生理周期はバラバラで、基礎体温もギザギザ状態。肩こり、冷え性。

受精卵のグレードは良いものばかりだったが、妊娠には至らず、困っていた。

仕事が忙しく、身体と心はストレスでかなりの負担がかかってた。帰りも不規則で、晩御飯の時間も不規則。

不妊治療の病院以外に、何か出来ないかと思い、東洋医学でなんとか出来ないかと来院された。

非常に意欲的に通院され、日常生活でも様々なアドバイスをしながら、二人三脚でコツコツ体質を整えた。

1ヶ月で身体が疲れにくくなった。仕事での疲れやストレスをできるだけセーブできるようになってきた。4ヶ月後、生理が規則正しく来るようになった。

妊活の施術、半年後に陽性反応。安定期に入るまで施術を続けた。

保存的治療には、最低1ヶ月程度、経過を見ていきます。

保存的治療には、最低1ヶ月程度、経過を見ていきます。

不妊治療(妊活)は早くスタートした方が良いのでしょうか?とよく質問を受けます。。やはり妊娠も出産も、若ければ若いほど、ラクに安全に不妊治療(妊活)を進める事ができます。

不妊治療(妊活)は早くスタートした方が良いのでしょうか?とよく質問を受けます。。やはり妊娠も出産も、若ければ若いほど、ラクに安全に不妊治療(妊活)を進める事ができます。 実際、当院では40代でうまくいくケースもかなり多いので、必ずしも妊娠が難しいとは考えていません。

実際、当院では40代でうまくいくケースもかなり多いので、必ずしも妊娠が難しいとは考えていません。

不妊治療中で、できることは何でもしよう。とHPを見ていた時に、お客様の声を見て、施術を受けてみようと思いました。

不妊治療中で、できることは何でもしよう。とHPを見ていた時に、お客様の声を見て、施術を受けてみようと思いました。

不妊治療の女性が多く通われているので、自分に合った施術を受けられると思ったので、通い始めました。

不妊治療の女性が多く通われているので、自分に合った施術を受けられると思ったので、通い始めました。 他院に通っていましたが、痛いだけで効果の実感がなく、そんな中、たまたまインターネットで見つけて転院しました。

他院に通っていましたが、痛いだけで効果の実感がなく、そんな中、たまたまインターネットで見つけて転院しました。