妊活中、お酒はいつからやめるべき?いつまで飲める?排卵日はOK?

2024年03月4日

目次

妊活中のお酒

妊娠したいけどお酒が飲みたい!暑い日にはビールが飲みたい!そんなお悩みはないでしょうか?

お酒が好きな男性や女性にとって

- 妊活中はお酒はいつからやめるべき?

- いつまで飲める?

- 排卵日のお酒は良いの?

という疑問をお持ちの方は多いのではないでしょうか?

妊活中以外の時でも、『お酒の飲み過ぎは体に悪い』と言われていますが、妊活中はどう気を付けなければいけないのか?

今回は、妊活中の飲酒による影響や、お酒を飲みたい時の対処法、いつからやめるべきなのか?いつまで飲める?排卵日のお酒は良いのか?などをご紹介いたします。

妊活に飲酒はどのような影響がある?

まず『アルコールが妊活に影響を与えるのか?』の結論を言うと、“適量の飲酒であれば、飲酒が妊娠の妨げになる可能性は小さいけれど、アルコールの過剰摂取で妊娠率が低下する場合がある”と言えます。

女性側のお酒

エストロゲン(女性ホルモン)には、肝臓から排出されるLDL(悪玉コレステロール)を抑制したり、余分な悪玉コレステロールを肝臓に回収することを促す作用があるため、女性は悪玉コレステロールが上がりにくい傾向にあります。

しかし、アルコールの過剰摂取によって肝機能が低下すると、エストロゲンのバランスが崩れて生理周期が乱れる場合があります。

また、基礎体温が上がり、排卵日が特定しにくくなります。生理周期をしっかり把握するためには、特に【排卵日前後】の飲酒は避けた方が良いでしょう。

男性側のお酒

男性は精巣を温めると、精子を作る力が落ちるため、アルコールの摂取で体温が上昇すると、妊活が順調に進まない可能性が高まります。

精子の運動率の低下や、DNAの損傷によって、胎児の細胞分裂が正常に進まないなどの影響もあります。

他にも、アルコールが自律神経や脳の働きに影響し、勃起や射精を妨げる場合がある事が分かっています。

男性も、女性の排卵日(性交渉)に向けて、1週間くらい前から飲酒を避けた方が良いでしょう。

男性&女性 両方のお酒

そして、男女ともにアルコールの過剰摂取は、酸化ストレスを引き起こします。

アルコールを分解すると活性酸素が発生しますが、酸化ストレスとは活性酸素の量と抗酸化作用とのバランスが崩れた状態です。

活性酸素が大量発生すると健康な細胞を攻撃したり、卵子の老化や酸化を促したりします。

男性も女性も、アルコール摂取量が多い場合、妊娠率が下がる可能性があります。

妊活中、お酒は【いつからやめるべき?いつまで飲める?】

お酒は、いつからやめるべき?

お酒が好きな人からしたら、いつからやめるべき?というのは切実な悩みだと思います。

その答えは、これらの時期は避けましょう↓

- 排卵日の前後

- 胚移植後(着床期)など、すでに妊娠の可能性がある時期

- 男性はED(勃起不全)や射精障害の予防として、排卵日の1週間目くらいからは飲まない

これらの時期を避け、適量の飲酒を楽しむようにしてみてください。ただし、大量飲酒はNG。

排卵日の前後(排卵日付近)はNG!

排卵日の前後にお酒を飲むと、エストロゲンのバランスが乱れます。子宮の状態が低下すれば、着床にも悪影響を与える可能性が出てきてしまいます。

胚移植前もできるだけ飲酒は控えておきましょう。

胚移植後(着床期)など、すでに妊娠の可能性がある時期はNG!

妊娠の可能性がある時期(胚移植後・性交後・着床期など)は飲酒を避けてください。妊娠しにくい状況はできるだけ無くすように努力していきましょう!

妊娠初期には、胎児にとってのアルコールは、様々な危険要因があります。

妊活中、受精から着床まで、排卵日、妊娠超初期などに、お酒を飲んでしまった!?

妊活中(排卵日)にお酒を飲んでしまった!?どうなるの?

お酒は、いつからやめるべき?という問題があるのですが、本来であれば、妊活中は受精から着床まで(排卵日、着床前後など)だけでなく、できれば全期間において飲酒は避けるべきです。

そしてお酒を飲んでしまったら、

- 低血糖の状態になる

- エストロゲン(女性ホルモン)のバランスが乱れる

- 睡眠の質が低下する

といった影響が出ます。

したがって、妊活中にお酒を飲むと、妊娠率が低下する可能性があります。

妊娠(妊娠超初期)に気付かずお酒を飲んでしまった…どうすれば良い?

妊活中にお酒を飲んでも健康に被害が出ることはありません。しかし、妊娠率が下がる可能性がありますのでご注意ください。

アルコールの摂取量が適量であれば「飲酒によって妊娠できなくなる」といったリスクもありません。ただし、早期妊娠を望む方はお酒を控えましょう。

飲酒が【胎児に与える影響】

妊娠中にお酒を飲んでしまうと、胎児への健康被害の可能性が上がります。

特に摂取量が多い(大量飲酒)場合は、新生児の「知的能力障害」「中枢神経系の障害」「顔面の奇形化」などのリスクが著しく高まります!十分にご注意ください。

胎児性アルコール・スペクトラム障害

胎児性アルコール・スペクトラム障害とは、妊娠中のアルコール摂取によって新生児が発症する病気や障害の総称です。

飲酒を控えることしか対策・予防ができないため、妊娠が分かった時点で、アルコールを摂取控えましょう。

胎児性アルコール症候群

胎児性アルコール・スペクトラム障害の代表的なものが「胎児性アルコール症候群」です。

胎児性アルコール症候群の具体的な症状

- 顔面の奇形化

- 成長・発達の遅れ

- 中枢神経系の障害

妊娠中の女性が継続してアルコールを摂取していると、新生児の知的能力に障害が出る可能性が高まります。

妊娠中の飲酒は、胎児性アルコール症候群(アルコールの影響で胎児に脳の発達障害等が起きる疾患)や発育障害を引き起こすと言われており、妊娠中は飲酒を控えましょう。

また、出産後も授乳中は飲酒を控えましょう。子供に障害が出ることを避けたいのであれば、妊活中~妊娠中の間もお酒を控えましょう。

流産・死産のリスク

妊娠中に過度のアルコールを摂取すると、先天異常だけでなく、流産・死産のリスクが上がることも分かっています。

1日のアルコール摂取量が15ml未満(350mlビール1缶相当)の場合、胎児への影響は少ないといった報告もあるようですが、母親の体質や飲酒パターンも関係してきます。

どちらにしても妊娠中はお酒を飲まない方が良いでしょう。

妊活中【お酒を飲みたい時】の対策

- ノンアルコールに変える

- お酒が入ると、つい食べ過ぎてしまうおつまみや締めを控える

- 睡眠の質を悪くしない為、寝る直前の飲酒は避け、早めの時間にサクッと飲む

1日のアルコールの適量は20g

適量の目安ですが厚生労働省によると、1日平均純アルコールで20g未満が飲酒の適量と言われています。

具体的には、ビール1缶(500ml)、清酒1合(180ml)、ウイスキーブランデ-ダブル1杯(60ml)焼酎小コップ半分(100ml)、ワイングラス2杯(200ml)です。

上記を参考に、適量を摂取するように心がけましょう。

また、上記はあくまでも目安であり、代謝能力にはかなり個人差があります。特に日本人は遺伝的に代謝能力が低い方が多いため、お酒の飲みすぎにはご注意を。

適量を心がける

妊活中にアルコールを摂取する事が、全てが悪いわけではありません。

大切なことは適量を心がけ、飲み過ぎないことです。毎週2~3日はアルコールを摂取しない日を設定すると良いでしょう。

アルコールに対する体の反応や耐性は人により異なるので、自身の体調と相談しながら飲むことも必要です。

妊活中に自分の体に最適な飲み物やアルコールの摂取方法を見つける事が、健康な妊娠へと導きます。

そして何より重要なのは、妊活はパートナーとの共同作業であるという認識を忘れないことです。

互いに健康状態やライフスタイルを理解し合い、アルコール摂取などの生活習慣の調整や改善を共に行うことが、より良い結果を得るために重要なポイントです。

【まとめ】妊活中、お酒はいつからやめるべき?お酒を飲んでしまった…

妊活中、お酒はいつからやめるべき?

お酒は、いつからやめるべき?→ これは母体と赤ちゃんにとって非常に大切な問題です。

妊活中のお酒は、下記の時期には控えましょう。

- 排卵日の前後

- 胚移植後(着床期)など、すでに妊娠の可能性がある時期

本来であれば、妊活中は受精から着床まで(排卵日、着床前後など)だけでなく、できれば全期間において飲酒は避けるべきです。

妊娠(妊娠超初期)に気付かずお酒を飲んでしまった…

妊活中にお酒を飲んでも健康に被害が出ることはありません。しかし、妊娠率が下がる可能性があります。早期妊娠を望む方はお酒を控えましょう。

執筆者:はり師きゅう師

ぽん鍼灸院 代表 成実勇樹

約25年前より東洋医学の世界に入り、経路治療家のもとで現場研修を含め技術を学び、2008年に大阪府豊中市に「ぽん鍼灸院」を開業。

その場しのぎではなく、根本から治す事ができる。本当に苦しい時に治せる技術は東洋医学なんだ。と、その教えは、今の私の技術の基盤となっています。

長年経験していた自身の不妊治療をもとに「困っている人の為に役に立ちたい。」そういった気持ちで対応させていただいております。

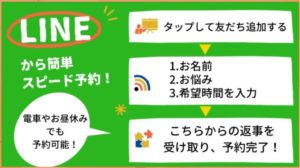

「これからできることは何でもしたい!」という方は、ぜひご相談ください。

関連記事

この記事に関連するページ

- 関連ページはまだありません。